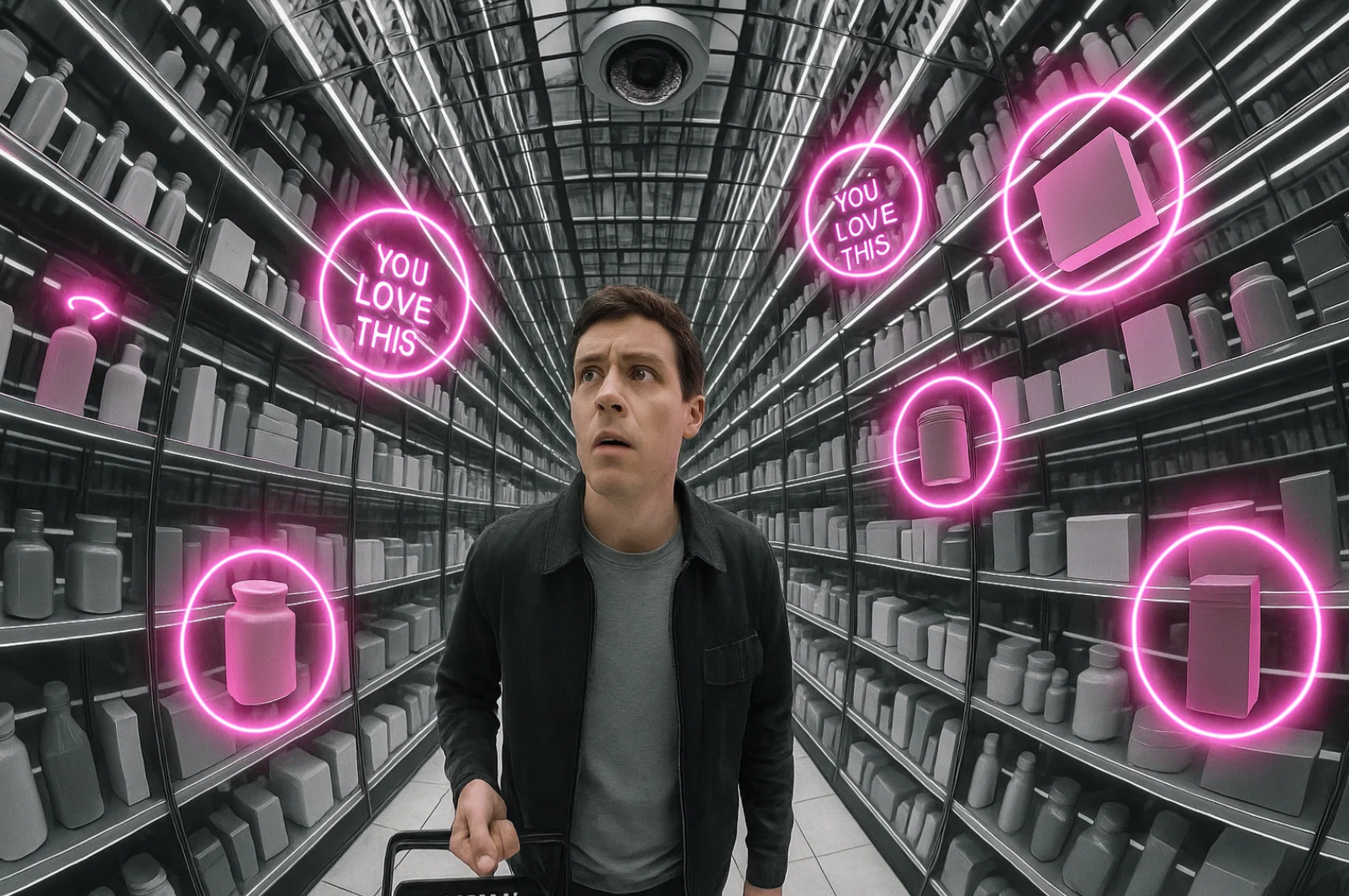

AI가 당신의 데이터를 분석해 “당신은 이걸 좋아합니다”라고 말하는 시대, 우리는 여전히 ‘내 취향’을 스스로 결정한다고 말할 수 있을까요? 취향의 주체성과 정체성의 변화에 대해 고민해봅니다.

AI가 나를 더 잘 아는 시대

우리는 하루에도 수십 번, 좋아요를 누르고, 클릭하고, 검색하고, 넘깁니다. 이 모든 행위는 AI에게 ‘나’를 설명하는 언어입니다. 유튜브 알고리즘이 추천한 영상, 넷플릭스가 제안한 콘텐츠, 쇼핑몰에서 등장한 맞춤형 상품들. “내가 좋아서 본 거지”라고 생각했지만, 그 좋아함은 과연 나의 의지였을까요? 오늘날 AI는 당신의 과거 행동 데이터를 바탕으로, 미래의 ‘선호’를 예측합니다. 그리고 그것은 점점 더 정확해집니다. 그렇게 우리는 AI가 추천한 것을 좋아하게 되고, 반복될수록 스스로 “내 취향”이라 느끼게 됩니다. 여기서 중요한 질문이 생깁니다. 취향이란 내가 정하는 것일까요, 학습되는 것일까요?

내가 선택한 것인가, 선택되도록 설계된 것인가

인간은 ‘선택’을 통해 자신을 규정해왔습니다. “나는 이 음악을 좋아해”, “이 장르의 영화는 내 스타일이 아냐”라는 말은 단지 기호 표현이 아니라, 정체성 선언에 가깝습니다. 그런데 AI는 당신이 좋아할 확률이 높은 것을 끊임없이 앞에 배치합니다. 그리고 그 경험이 누적되면, 우리는 그것을 ‘좋아하게’ 됩니다. 이때 취향은 설계된 경향성으로 변합니다. AI는 과거의 나를 바탕으로 미래의 나를 재구성하며, 동시에 그 경로를 제한합니다. 이는 가능성의 확장이라기보다, 취향의 고착에 가깝습니다. 알고리즘은 ‘비슷한 것을 반복 추천’하는 방식으로 새로운 취향의 실험을 줄이게 만듭니다. 결국 AI는 우리가 새로운 취향을 ‘만나는 경로’를 재설계합니다. 그 과정에서 내가 좋아하게 된 것조차 자발성과 타율성의 경계에서 흔들리게 되는 것입니다.

취향은 정체성인가, 소비 패턴인가?

더 나아가, AI 시대의 취향은 자아의 일부가 아니라 상품화된 특성으로 기능합니다. 기업은 “이 사람은 이런 취향을 가졌다”는 데이터를 통해 더 정밀하게 타겟팅하고, 정치 세력은 그 취향을 기반으로 감정적 메시지를 설계합니다.

즉, 취향은 이제 ‘정체성의 고유함’이 아니라 ‘분석 가능한 소비 지표’가 됩니다. AI가 바라보는 우리는 더 이상 독특한 개성이 있는 존재가 아니라, 데이터상에서 분류 가능한 패턴입니다. 이 패턴은 효율적이지만, 동시에 기계가 만들어낸 정체성일 수 있습니다.

물론, 우리가 모든 AI 추천을 수동적으로 받아들이는 것은 아닙니다. 하지만, 반복된 추천과 경험이 취향 형성에 영향을 주는 것은 부정할 수 없습니다. 우리는 어느 순간 “원래 내가 좋아했던 것”과 “자주 노출된 것” 사이에서 혼동을 느끼게 됩니다.

결론: ‘좋아함’의 주도권은 누구에게 있는가?

취향이 곧 정체성이라면, 그 취향을 누가 설계하고 결정하는가는 깊은 철학적 문제입니다. AI는 우리의 과거를 정리하고 미래를 예측하지만, 지금의 선택은 여전히 우리에게 달려 있습니다. ‘좋아한다’는 감정이 진짜 나로부터 시작된 것인지, 오늘도 스스로에게 묻는 연습이 필요합니다.